「生薬(しょうやく)」とは、動植物をはじめとした「天然に存在する薬効を有する産物」から薬効成分を精製することなく用いる薬の総称です。古来、日本では薬草などの調剤される前の”くすり”の原料のことを「生薬(きぐすり)」と呼んでいました。現在のように「生薬(しょうやく)」という言葉が使われるようになったのは、明治13年(1880年)に日本の薬学者:大井玄洞が、ドイツ語で「薬品学」を意味する“Pharmakognosie”に、日本古来の「生薬(きぐすり)」の漢字をあてて「生薬学(しょうやくがく)」という訳語を新たにつけたことが最初です。今でこそ精製された単一成分からなる薬品が幅広く利用されていますが、当時の薬品といえば、そのほとんどが天然薬物であったため、この名称がつけられたのだと言えます。なお、日本薬局方では「生薬は動植物の薬用とする部分、細胞内容物、分泌物、抽出物又は鉱物など」と定義されています。

「 生薬 = 天然薬物 」

現在、日本で常用されている生薬の種類は200種程度とされます。その中には日本伝統の民間薬もありますが、多くは7世紀頃に中国(唐)の古典医療体系である中医学とともに伝えられた中国伝来のものです。生薬はその長い歴史の中で、様々な方法により分類されてきました。以下が代表的な分類です。生薬は1種類を単独で用いることよりも複数の生薬を組み合わせて使うことが多いため、効き目を高めることや、足りない部分を補うことを考えるうえで、生薬の分類は非常に参考になります。

| すっぱい | にがい | あまい | からい | しおからい |

|---|---|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

| 体を引き締め、 体液や血を補う |

余分な熱・水分を 体外へ取り除く |

栄養を補い、 緊張を緩和する |

停滞しているものを 動かして、発散する |

硬いものを柔らかくし、 排出する |

| からだを温める | 炎症を取り去る | 体質を問わず使うことができる |

|---|---|---|

|

|

|

|

| 命を養う薬・無毒で長期使用可能 | 体力を養う薬・使い方次第で毒に | 病気を治すための薬・毒性が強い |

|---|---|---|

|

|

|

|

生薬には、色や形などの外見の特徴、味や香り、薬用部位(薬用成分を含有する部分)や効能、製法や加工法、地名や古事などからその名前がつけられています。同じ天然物に由来する生薬でも、薬用部位や製法が異なると全く別の名前になることもあります。

| 生薬の名称 | 基原及び薬用部位 | 名称の由来 |

|---|---|---|

| 黄連(オウレン) | キンポウゲ科の植物の根・根茎 | 根が黄色く、球状に連なっていることから |

| 甘草(カンゾウ) | マメ科の多年草の根・根茎 | 独特の甘みをもつことから |

| 葛根(カッコン) | マメ科クズ属の植物の根 | 薬用部位として根を用いることから |

| 防風(ボウフウ) | セリ科の多年草の根・根茎 | 病(風邪)を予防することに用いられたことから |

| 何首烏(カシュウ) | タデ科の多年草の塊根 | 昔、中国の「可」という人が、この薬を飲むと、烏(カラス)のように黒々とした頭髪(首)になったという逸話から |

| 生薬の名称 | 基原 | 薬用部位と用途 |

|---|---|---|

| 枸杞子(クコシ) | ナス科クコ | 果実:滋養強壮などに用いる |

| 枸杞葉(クコヨウ) | 葉:解熱・止瀉などに用いる | |

| 地骨皮(ジコッピ) | 根皮:降圧・解熱・止瀉などに用いる |

| 生薬の名称 | 基原及び薬用部位 | 製法(加工法) |

|---|---|---|

| 生姜(ショウキョウ) | ショウガ科ショウガの根茎 | 外皮をとり、乾燥したもの |

| 乾姜(カンキョウ) | 外皮をとり、蒸した後、乾燥したもの |

生薬をそのままの形、あるいは切断や粉砕など簡単な加工のみで利用することもありますが、多くは医薬品として活用しやすいよう調製し、製剤化を行います。日本薬局方製剤総則の規定において生薬には以下の製剤が存在します。

用途や生薬の性質に合わせて適切な調製方法を選択します。

| 生薬の名称 | 調製方法 |

|---|---|

| 乾燥エキス剤 | 生薬を水やアルコールで浸出したのち、濃縮したもので、砕くことができるほど乾燥したもの |

| 軟エキス剤 | 生薬を水やアルコールで浸出したのち、濃縮したもので、水あめ様の粘度があるもの |

| 流エキス剤 | 生薬を水やアルコールで浸出したのち、濃縮し、再び薄めて濃度を調節したもの |

| チンキ剤 | 生薬をアルコールで浸出したのち、ろ過したもの |

| 浸剤・煎剤 | 生薬を水で浸出したのち、ろ過したもの |

| 酒精剤 | 揮発性の生薬成分をアルコールに溶解したもの |

| 芳香水剤 | 揮発性の生薬成分を水に溶解したもの |

| 丸剤 | 生薬を球状に成形したもの |

| 茶剤 | 生薬の粗末・粗切を紙や布の袋に入れたもの |

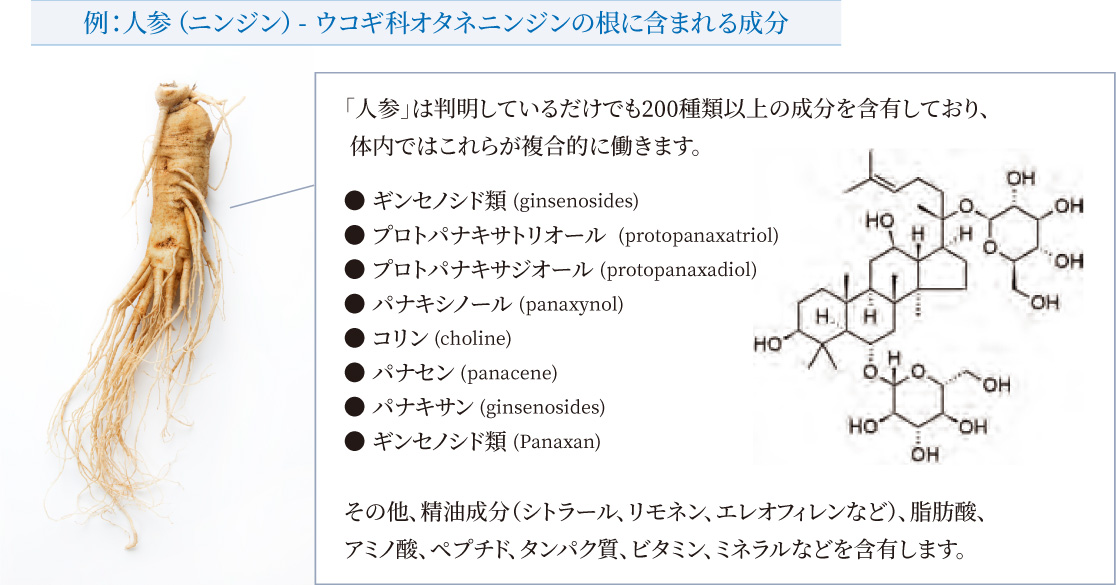

生薬は、何千年もの長い期間にわたって人々が使い続けることによって、有効性と安全性を実体験として確認しています。効果が無いもの、副作用が強いものは歴史の中で淘汰されてきたため、現在も使われている生薬は確かな効き目を持っていると言えます。しかし、作用メカニズムが完全に解明されているものはごくわずかなのが現状です。それは、生薬が含有する成分は単一ではなく複数であり、それらが複合的に働いているため科学的分析が困難だからです。

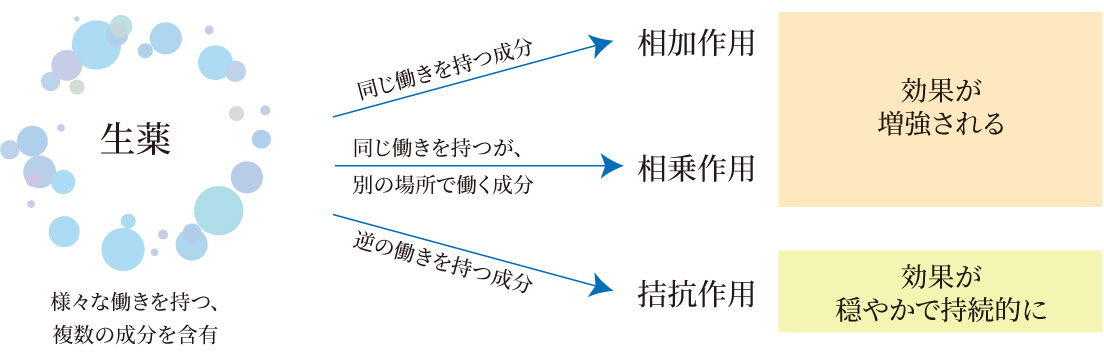

ひとつの生薬が含有するたくさんの成分には、同じような働きをするものもあれば、全く逆の働きをするものもあります。例えば、複数の成分が体内の同じ場所で同じように働けば、その効果は加算されていき、「相加作用」を示すことがあります。また、一見同じようでも体内の別の場所で働けば、効果が乗算されていき、「相乗作用」を示すこともあります。さらに、全く逆の働きをすれば、お互いの効果が弱まってしまう「拮抗作用」を示します。「拮抗作用」は複数の成分がそれぞれ調節的に働くことで効果が穏やかになり、人体にとって効果が丁度良くなるというメリットもあります。例えば、大黄(ダイオウ)は便秘薬として用いられますが、瀉下(お腹をくだす)成分のアントラキノン類と止瀉(下痢を止める)成分のタンニン類が含まれているため、一般的な下剤に比べて穏やかに、体への負担も少なく使うことができます。また、洋地黄(ジギタリス)にはジギトキシンなどの強心(心機能を強くする)成分が含まれており、気付け薬として用いられますが、フラボノイドや無機塩類がジギトキシンの体内への吸収を遅くするため、効き目が穏やかに且つ、効果が持続するようになります。

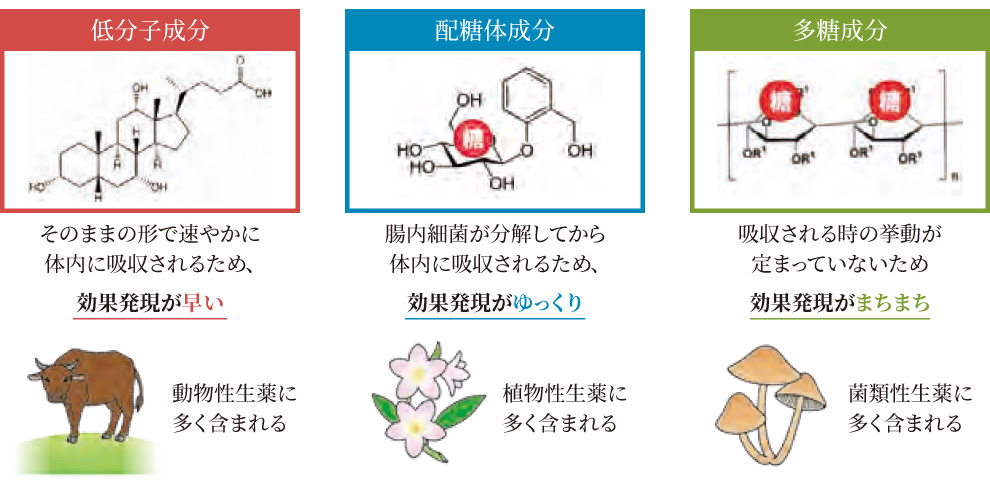

生薬の作用メカニズムを完全に把握することは困難ですが、含有する成分の化学構造によってある程度、効き目が出るスピードを予想することができます。生薬の種類によって含有している成分の傾向は異なるので、素早く効き目を得たい時は動物性生薬、じっくりと効き目を得たい時は植物性生薬など、用途によって使い分けの目安となります。

生薬が含有している成分は、様々な効き目を持っています。滋養強壮、健胃・整腸、緩下・瀉下、興奮・鎮静、鎮痛・抗炎症など多岐に渡り、糖尿病や高血圧症、がんなど特定の疾患への治療効果を発揮する場合もあります。そういった成分は生薬としての活用に留まらず、単離・精製され、創薬に応用されています。

ただ、生薬から薬効成分を単離して使用すれば、効き目はより鋭くなりますが、そのぶん体への負担が大きくなり、副作用が増加する傾向にあります。現在も生薬がそのままの形で活用され続けているのは、一つの生薬で様々な効果を得ることができ、また複合的に働くため体への負担が減り、副作用が少ないというメリットがあるからだと言えます。

生薬豆知識

〜あの生薬にはこんなエピソードが!?